Il faudrait inventer un mot. Comment appeler cette fascination-répulsion pour un ancien roi déchu, Juan Carlos 1er, exilé de luxe aux Emirats Arabes Unis et qui, une fois par an, vient sans demander la permission dans son ancien pays, pour assister à une régate de voiliers en Galice et mettre mal à l’aise et en porte-à-faux toute sa famille et le gouvernement d’Espagne ? Une régipathie ? Sur la première chaine publique de télévision, hier à la mi-journée, l’exercice a tourné à la farce. On a suivi l’atterrissage en direct d’un avion privé sur l’aéroport de Vigo, sur fond de commentaires tempétueux, dont la teneur principale pouvait se résumer ainsi : mais qu’est-ce qu’on fait là à s’intéresser à cette non-information alors que la majorité des espagnols devant leur télé se demandent comment ils vont pouvoir payer leur nourriture jusqu’à la fin du mois ? Un délice. Surtout du côté des représentants coincés des défenseurs de la Monarchie présents sur le plateau…

Pour la génération des anciens, Juan Carlos, quoi qu’on en ait, reste encore celui qui, après la mort de Franco, a permis à la démocratie naissante d’encaisser les coups et de se maintenir au milieu des pires orages. Mais pour les plus jeunes, il est ce vieillard ridicule qui, d’esclandre sexuel en scandale financier, a mené la monarchie espagnole au bord du précipice. Un Roi finissant qui posait aux côtés de sa maitresse blonde et de l’énorme cadavre d’un éléphant. Pour le reste, l’étiquette et les journaux, les espagnols ont inventé un mot : émérite. Ainsi l’on suit le « roi émérite » et sa démarche clanchée depuis deux jours dans tous les journaux télévisés. Bien sûr, le dictionnaire donne comme première définition à émérite, « Qui a pris sa retraite et jouit des honneurs de son titre. » Mais le TLF - Trésor de la Langue Française – ajoute cette précision au milieu de divers exemples : « Le mot « ami » signifie, en argot, un voleur émérite, un voleur consommé, qui, depuis longtemps, a rompu avec la société, qui veut rester voleur toute sa vie, et qui demeure fidèle « quand même » aux lois de la haute pègre. » Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes. Tóma !

Le café du matin, on l’a pris avec Zocato, avant de l’accompagner au marché aux puces. Il est embarrassé : il ne trouve pas son article dans le Sud-Ouest du jour. Renseignements pris, le texte et la photo sont bien arrivés hier soir à 21h50 sur le mail de la rédaction, mais à partir de là, tout s’est perdu. C’est bien dommage que le circuit informatique du Journal Officiel ne soit pas le même que celui de Sud-Ouest. On aurait peut-être pu échapper à la promulgation nocturne…

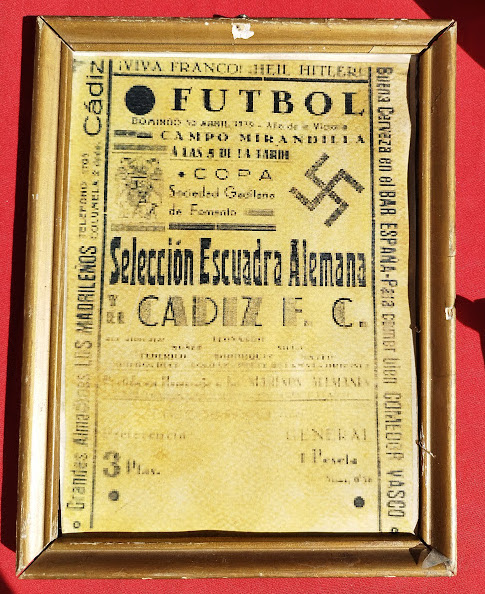

Le jeudi, donc, c’est Jueves. Le marché aux puces de la calle Féria. On s’y rend sous un soleil de plomb, la béquille haute sur le scooter. Le périmètre s’est un peu réduit, moins de déballages, moins d’affaires. Et toujours cet inventaire étrange, quelques exemplaires des Nouvelles de Moscou de 1962, ou l’affiche d’une rencontre de football d’avril 1939 entre une sélection allemande et le Cadiz FC. Cartel surmonté d’un martial envoi « Viva Franco ! Heil Hitler ! » Ah, l’amitié entre les peuples !...

Je parlais ici-même hier de Jacques Durand et des belles années où l’on se croisait autour des arènes de Séville (Ça va !... moi aussi j’ai remarqué que ça commençait à tourner à la dernière tournée des Compagnons de la Chanson, on va essayer de se reprendre…). Je reçois ce matin, comme chaque semaine à la belle saison, sa page taurine, publiée par Bruno Doan et l’Atelier Baie. Jacques y rend longuement hommage, dans un texte magnifique, à Amor Antunez El Andaluz, un banderillero historique disparu cette semaine, et qui accompagna à Nîmes, ces cinquante dernières années, les rêves et les réalités de toute la tauromachie française. « À Mauguio (pour son alternative) El Andaluz portait un habit de lumières aubergine et or avec, accrochés discrètement à son bras gauche, deux petits rubans. Un rouge, un noir. Hommage à l’anarchie et à son père Cipriano, natif de Lora del Rio, Andalousie, combattant libertaire pendant la guerre civile espagnole, condamné par Franco à douze ans de prison. » Jacques Durand reste la plume majeure du monde taurin français. C’est par la langue et l’imaginaire qu’il fait naître des idées et des mondes irremplaçables.

El Andaluz et Alain Moncouquiol, à Mauguio, le 6 juin 2004. Photo du grand André Hampartzoumian

Depuis le début de la saison, le dimanche de Pâques, il s'est déjà coupé, dans les quatre corridas qui se sont données à Séville, un total de cinq oreilles ! Pas forcément pourtant le genre de la maison...

Rappelons-nous que la toute première oreille de l’histoire concédée dans ces arènes l’a été le 30 septembre 1915 au bénéfice du grand Joselito El Gallo, au cours de la troisième et dernière corrida du cycle automnal de cette année-là. Antonio Filpo, avocat et conseiller municipal, présidait, et c’est lui qui eut l’insigne honneur et la grande responsabilité de sortir le premier mouchoir de l’histoire. « C’était le cinquième toro, la plazza était couverte de mouchoirs et on entendait la clameur unanime du public. J’ai consulté mes assesseurs, et ils m’ont dit allez, donnez-là ! J’ai donc sorti mon mouchoir, et je me suis uni au chœur général. Ça avait été splendide du début à la fin… »

Jusque-là, la tradition sévillane voulait qu’on ne concéda pas d’oreille, même en cas de triomphe, pour se démarquer de cette pratique vulgaire que les autres arènes avaient toutes adoptée. Sevilla es diferente… Antonio Filpo fut donc vivement critiqué pour avoir bradé l’intransigeance sévillane. « Il n’avait pas le droit d’établir ainsi un tel précédent ! » écrivit le lendemain, dans le journal El Liberal, le célèbre et sévère Don Criterio…

De ce point de vue-là, rien n’a vraiment changé à Séville. Pour avoir régalé deux oreilles au Juli le dimanche de Résurrection, Gabriel Fernandez Rey, qui présidait la corrida, s’est assuré les grâces du redoutable et très compétent Alvaro Acevedo : « Fernandez Rey a rabaissé la Maestranza au rang d’une arène de village. C’est une véritable honte, il devrait démissionner. »

De gauche à droite, Javier Ambel, Francisco de Manuel, Daniel Luque et Miguel Angel Perera (photo Maurice Behro)

Dani Luque (photo Maurice Behro)

Menú del Día

Puisqu’on traîne du côté du marché aux puces de la calle Féria, restons-y. Derrière le vieux marché, qui vaut vraiment le détour, on remontera la charmante et discrète petite rue Amargura jusqu’au minuscule carrefour qu’elle pratique avec Relator. Là, on s’installera sur la terrasse de l’Ojala, pour un déjeuner loin des tavernes touristiques. Comme toutes les terrasses de café du monde, celles de Séville sont des petits théâtres. Quand on aime les acteurs, les histoires et la vie, c’est un endroit précieux. Ojala est un théâtre peu instagrammable, sans chichi, sans effets. Raison pour laquelle on l’aime. L’accueil y est fort sympathique, et la cuisine est bonne.

La terrasse de l'Ojala